日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。

トップ >ZOOたん~全国の動物園・水族館紹介~ > 第74回それぞれの暮らし、ひとつの世界

こんにちは、動物園ライターの森由民です。ただ歩くだけでも楽しい動物園や水族館。しかし、 動物のこと・展示や飼育の方法など、少し知識を持つだけで、さらに豊かな世界が広がります。そんな体験に向けて、ささやかなヒントを御提供できればと思います。

●今回ご紹介する動物:ニホンザル、オランウータン、シセンレッサーパンダ、ライオン

●訪れた動物園:松本市アルプス公園・小鳥と小動物の森(ニホンザル)、長野市茶臼山動物園

ドイツで活躍した生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは「環世界」という概念を唱えています。それぞれの生きもの(種)は、自分を取り囲む世界をそれぞれの仕方で受け止め、世界に対してはたらきかけを返している、というのがそのあらましです(ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』)。

同時代(1930年頃)のドイツでは哲学者マルティン・ハイデガーも「それぞれの動物の環」ということを述べています(ハイデガー『形而上学の根本諸概念』)。たとえば、カシの木はキクイムシには「かじるもの」として立ち現われ、木をかじったキクイムシは雌雄で材の中に入り込み産卵します。そんなカシの木との関係の「環」を結ぶキクイムシには、それをついばむキツツキの「環」が重なるといったかたちで、生きものたちはそれぞれの「環」を持ちながらつながりあって、豊かな世界全体ができあがります。現在、もっぱら「生態系」というかたちで捉えられているのも、こういったつながりあいの全体であると言えるでしょう(少なくともハイデガーは、人にはこのような円満な環を認めていないようですが)。

このように考えるなら、動物園の展示もまた、いかにしてそれぞれの動物(種)にとっての世界(環境)と、それがつながりあったさらに大きな広がりを来園者に体験させるかが問われていると考えられます。それは「それぞれの動物にふさわしい(飼育)環境の整備」という点で、飼育的配慮にもつながります。

今回は「生息環境」というキーワードを携えて、長野県の2つの動物園を訪ねてみましょう。

こちらは、松本市アルプス公園にある「小鳥と小動物の森」に設けられていた「サル山」です(2009/11/01撮影)。1931年に上野動物園で最初のサル山が創られて以来、ニホンザルの展示ではこの形式は一般的なものです(※1)。サルたちは野生でも岩場に出てくることがあり(※2)、そういう時は群れ全体の観察もしやすいので、この展示形式が誤りであるとは言えませんが、ニホンザルの生活のほとんどは森の樹上なので、やはり偏った切り取りであることは否めません。

※1.欧米の動物園のヒヒ類の展示施設に学んだとされます。ヒヒ類は霊長類としては地上性が強く、しばしば岩がちの丘陵地帯などに生息します。

※2.上野動物園のサル山は房総半島の山の岩場をモデルにしたと記録されています。

サルたちにとっても、ただの岩山では暮らしの要素が足りないと考えられます。アルプス公園では飼育員の心づくしで、枝葉や落ち葉、あるいは手先の器用さを活かしてさわることができるタイヤなどが設置されていました。

けれども、飼育的配慮としては尊いにしても、来園者に対する展示としては人工的な印象にとどまります。また、施設の構造上、来園者がサルたちを見下ろすかたちのまなざしも不自然ですし、ともすると無意識のままに「見くだし」の感覚に引き寄せられてしまっていたようにも思えます。

そんな中、昨年(2022年)の8月、新しいニホンザル展示「ニホンザルの郷」が完成しました。「小鳥と小動物の森」は松本市の市政70周年を記念して1978年に開園しましたが、この「ニホンザルの郷」は2018年度から始まった園全体のリニューアル計画の第一弾です。

この展示は、動物園デザイナー・若生謙二さん(大阪芸術大学教授)が設計に携わっています。(以下、今回ご紹介する施設はすべて、若生さんが関わったデザインです)。新施設の特徴のひとつは、4か所のビューによる、それぞれちがったニホンザルの姿の提示です。ここまでの2枚の写真にもそれぞれちがった観覧ウィンドウが写っています。

こちらが最初のビューです。あずまや風の建物が見え、人間生活との接点(里山)でのサルたちがイメージされています。手前には切り株が配され、斜面を活用した構図は、以前のサル山の「見下ろし・見くだし」とはうって変わった、来園者からの「見上げの景」を創り出しています。

今年5月にはふたりの母親からそれぞれ1個体ずつのメスの仔が生まれました。新施設では初めての繁殖です。母親たちはベテランなので、ほどほどに「放任」しつつ、ポイントを押さえた育児を進めている様子です。

こちらは第二のビューです。写真中央の岩から水が流れ、山の中の水場を演出しています。寛ぐサルの逆さ映し。しばしば水を飲む姿なども観察できます。

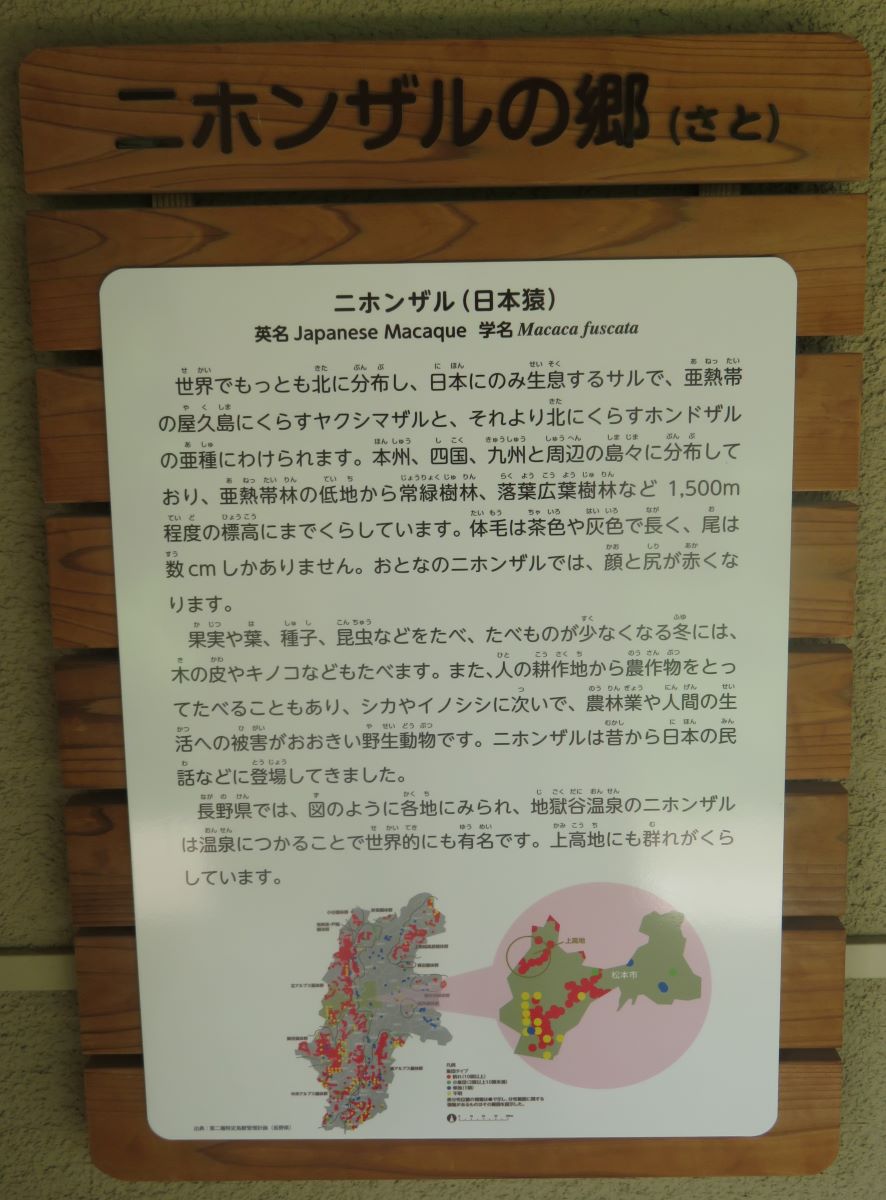

掲げられた解説サインには、ニホンザルの分布域(長野県内については詳細を図示)や生態・食性、そして農業被害を含む人との関係などが語られています。

第二~第三のビューの向かいには「タヌキの叢」と名づけられた展示があります。ロシア・モンゴル・中国などに生息するタヌキも、日本ではニホンザル同様に古くから親しまれてきた動物です。

第三~四のビューへと山深さの感覚は深まり、一番奥は石の丘をメインに構成されています。すべてのビューは、ニホンザルにとっては、ひとつながりの放飼場(展示場)の中ですが、4つのビューを経めぐることで、わたしたちはサルたちの暮らしのさまざまな局面に出逢うことができます。若生さんは自らの展示づくりについて「生息環境展示」という理念を掲げていますが、ここでのニホンザルたちは野生同様にくっきりと、それぞれのビューの環境をサルたちなりのかたちで生きており、それを的確に伝えることで来園者は「ニホンザルという種」の全体が感じ取れることになります(※3)。結果として、サルたちとわたしたちヒトのちがい(種差)や、それでもなお、ニホンザルも人も大きくは同じ場を共有しているのだということが再認識され、動物と人の関係を考え直すことも促されるでしょう。

※3.環世界をそれぞれの動物の環境適応の実際と捉えるなら、それらの生態のありようの全体が、それぞれの種をかたちづくっていることになります。

ウィンドウはニホンザルの手足とわたしたちのそれを比較する機会も与えてくれます。あるいは、網越しに同じ空気を味わえる場もあります。

見事なひと跳び。こうやって補助的に渡された枝や、写真奥のように新鮮で葉を食べることもできる枝葉を随時つけるためのネットなどにも目を配ることで(※4)、「ニホンザルらしい暮らし」に向けた施設構築や飼育的工夫が読み取れます。過去のサル山からのさまざまな積み重ねが、生息環境展示の現在を支えているのです。

※4.メインの食事についても、かつてよりもキャベツ・レタスなどの葉ものや旬のものを増やす改革が進められています。これもニホンザルの「自然」に適う方向性であり、その効果か、サルたちの糞は軟便になったりしなくなり、飼育者の眼から見て「よいうんち」と映るとのことです。後でも述べますが、施設や設備は設計から日々の飼育的運用までのすべてがつながりあってこそ、動物にも人にも有益なものとなるのです。

今度は、長野市に移動し、郊外の丘陵にある茶臼山動物園を訪れてみます。建物の奥へと続く道。先の見えないカーブが期待を高めてくれます。

まずは手前の屋内。寝部屋のウィンドウ越しにこちらを見るのは、この施設の主であるオランウータンのフジコです。フジコは1989年に茶臼山動物園で生まれました。母親のキッキが授乳できないなどの問題があり、人工哺育で育ちましたが、2004年からは母親と同居しました。2021年7月に新施設「オランウータンの森」が完成しますが、時を同じくしてキッキは44歳で亡くなりました。寝部屋のある建物内には、動物イラストレーターの照麻まみさんによるキッキのポートレートも飾られています。

そして、こちらが緩やかに曲がった園路の先の「オランウータンの森」の本体です。水場を配することで、水に入るのを好まないオランウータンを押しとどめ、手前に透明な人止め柵を設けることで、余計な檻などのない展示空間が可能となっています。豊かな森は茶臼山動物園ならではの環境の活用です。園内の斜面670平方メートルを壁で囲んで創られました。

登場するフジコ。わたしたちから向かってやや左の中腹のこの場所がお気に入りのようです。

オランウータンは現在の地球で最大の樹上生動物で、わたしたちと同様に肩が自由に回せます。また、股関節に靭帯がないので、足はヒトよりも自由に動かせます。「オランウータンの森」の植栽と、それと馴染むように補足されたロープや消防ホースは、オランウータンのそのような能力と、本来的な樹上活動を見事に引き出しています(※5)。

こんなオランウータンの姿を、アルプス公園のニホンザルの樹上移動の様子と比べてみてください(ニホンザルは肩を回せません)。動物種ごとに森が持つ意味のちがい、つまりはそれぞれの種がどんな環境にどのように適応して進化してきたかが、より印象的に読み取れるでしょう。

※5.つまり、日本で可能な植栽と活用できる人工物の総体が、構造や機能を含めての東南アジアの熱帯雨林の再現につながっているわけです。このアングルは飼育者の立ち会いのもとに特別に撮影しました。一般来園者からは、いわゆる「見上げの景」になります。

展示の裏側の園路に廻ると、タイミングが合えば、こんな姿のフジコと出逢うチャンスもあります(全景の写真にもフジコは映っています。探してみてください)。

こちらは寝部屋と「森」の間にある屋内展示の屋根です。ここにはETFEという特別な樹脂によるフィルムが用いられています。ETFEは、紫外線に強く経年劣化しにくい素材です。また、この屋根は空気層を挟む三層構造になっており断熱効果もあります。つまり、夏場に過熱してしまう温室型の施設の弱点が克服されるとともに、長野の寒い冬でもオランウータンが屋内にいながら日光を享受することができることになります。

屋内展示の部屋はコンクリートの基礎を打たず、床面ならぬ「地面」になっています。ETFEがつくり出す日照条件とともに、屋内でも一定の「森林性」の再現が期待できます。

そんな中、ボール箱に仕込まれた固形飼料を取り出すフジコ。手前の本も、折々にめくって楽しんでいます。

こんな姿を見ていると、「森」とちがってフジコの飼育下ならではの暮らしが印象づけられます。フジコという個体については、その生きてきた歴史を考えても、こういうケアが日々の落ち着いた、しかし退屈しない暮らしには必要なのであろうと感じさせます。

しかし、アルプス公園のかつてのサル山について述べたのと同様に、オランウータンも野生動物であり、「動物園は何のために(野生)動物を飼育展示するのか」という問いまで考えていくなら、これが展示としてベストなのかはしっかりと論議していく必要があります。

まずは、わたしたち来園者がこういうフジコの姿を無前提に「自然(natural)」としてしまうことに自戒が必要です。さまざまな動物園のいろいろな展示で見られる「遊具」と呼ぶべきもののありようなどは、「飼育員の心づくし」として正当に評価されるべきであるとともに、わたしたちがそれを「動物たちもわたしたちも『同じ』なんだ」と吟味なしに割り切ってしまわないことが大切です。それ(吟味なしの「同じ」の感覚)は、人間が自分に都合よく動物(異種)を位置づけることになりかねないからです。

ケージ越しに飼育員からの「おやつ」。フジコの右手に注目してください。ここは安定した坐り場所なので、別にこうやって体を支える必要はありませんが、おそらくこれは樹上生活者として進化してきたオランウータンの自然な性向なのでしょう。

動物園で野生動物を「野生」動物として飼育展示するということは、どうしたら、それらの動物の野生のありようを的確に伝えられるかという問いと常に向き合うことです。しかし一方で、そこには「生きた」動物がいる以上、それらの個体の心身の健康ひいては幸福は必ず配慮されなければなりません。

若生さんの考える生息環境展示は、来園者にとってそこが動物たちの本来の生息地であるかのように感じさせる展示効果を目指すとともに、その飼育展示施設が当の動物たちにとっても本来の生息環境の要件を満たすことを企図しています。展示効果と飼育的配慮は必ずしも一方を満たせばもう一方も実現されるという同時的なものではないので、常に注意深い工夫がなされなければなりません。

そして、そういう展示構築上の工夫は、ここで見られるフジコに対する日々の飼育的な配慮や工夫と、その志において別のものではないのです。動物たちにとって必要ならば、人工物や人間との動物園的交わりも否定されるべきではありません。しかし同時に、「動物と人双方にとって、より望ましい飼育展示とは」という課題は「いまできている範囲でよい」というものではなく、どこまでも追究されなければなりません。わたしたち来園者もまた、そういう動物園の飼育展示の理念の全体を意識し、ともに動物園文化の発展を目指すべきでしょう(利用者の理解と支持こそが最大の推進力です)。飼育管理上の安全を確保し、動物たちの心身の健康を守り、しかし、展示理念の実現に向けての弛まぬ改善を積み重ねていく。すべては現在進行形です。

再び、屋外の「森」です。既に記したように、生きた植栽以外にもロープなどの人工物、そして防腐処理した伐採木などがオランウータンにふさわしい環境づくりのために活用されていますが、注目したいのは木々に混じって立てられた2本のポールです。柿渋を施した消防ホースを被せてあるので景観に溶け込んでいますが、ポール自体はカーボンファイバーでできています。この素材は人間の子どもの遊具でも用いられているもので(実際に遊具メーカーの協力を得ました)、生きた木の持つしなやかさにつながります。

野生のオランウータンでは、自分の体の重みで木をしならせて、別の木に移る「スウェイ」が知られています。先ほど写真で示した「ブラキエーション」(よく回る肩を活かした腕渡り)と同様、オランウータンにとっては一般的な行動です。

しかし、動物園ましてや熱帯圏以外の立地では、オランウータンのスウェイを可能とするような植栽は困難です。バネ仕掛けや竹の利用など、世界各地の動物園でのさまざまな工夫と、技術・設備の進歩がようやく、こんな装置を生み出しました(※6)。人工物も活用して飼育下の環境を豊かにする。しかし、その人工物が「遊具」ではなく、森の一部として組み込めるなら、それは来園者への見た目だけでなく、動物たちにとってもより望ましいことではないかと考えられます。

いまのところ、フジコはこの装置を使っていません。しかし、この装置がひとつの「理」(オランウータンの野生での暮らし)に則ったものであるからには、フジコや他のオランウータンの飼育展示に大きな可能性を開いたのはまちがいありません。そして、フジコの装置に対する反応の実際もまた、今後のさらなる改良につながるはずなのです。

※6.スウェイ装置や屋内のETFE屋根を含めたさまざまな工夫の詳細については、こちらの動画で若生さんや市側担当者の方による解説をご覧ください。

「オランウータンの森_ガイド」

茶臼山動物園では今年(2023年)4月にも新施設「ライオンの丘」がオープンしました。砂がちの展示場の背景にはるかに山並みがうかがえ、アフリカのサバンナを思わせます。

この山並みは志賀高原から菅平高原までの連なりで、その裾野には長野市の街並みが広がっています。しかし、計算された設計の結果、最初の2枚に見るような眺めが可能となっています。これは日本庭園の伝統である「借景」の流れを汲む技法です。

そんなサバンナの景観を楽しませてくれる観察舎。壁面には、この施設の建設に協賛してくださった団体・個人の名が掲げられています(同様の掲示は「オランウータンの森」でも見られます。まさに、みんながともに動物園文化を創っているのです)。

藁をあしらった床面も草原の感覚で、落ち着いた雰囲気を醸し出します。

同様の借景の手法は、2009年に創られた「レッサーパンダの森」でも活用されています。ここでは放飼場の植栽がレッサーパンダの木登りの能力を引き出すとともに、背景に広がる園外の森も景観の構成に組み込まれています。雪景色の中ならことさらに中国からネパールの高山の気候に適応したレッサーパンダの進化と暮らしが意識され、「気分は四川」といった感覚に浸れます(2011/1/12撮影)。

「ライオンの丘」の観察舎に戻るなら、サバンナ感覚の借景とともに、こんな間近のビューも味わえます。

現在の飼育個体は、2017年生まれのメス「つむぎ」と2008年生まれのオス「臼三」(きゅうぞう)です。つむぎは2020年に来園しましたが(先代のメス「ラン」は2019年に死亡しました)、臼三にも新施設にもなじんで、このポジションがお気に入りのようです(この倒木は、ライオンたちの爪とぎにも使われます)。

ライオンの丘の上でのキタテハとライオンの糞の偶然の出逢い。これもまた、茶臼山動物園の立地を反映していると言えるかもしれません。

そんな中、臼三はつむぎにぞっこんのようです。

「最近の若いコには、こういうファッションが流行ってるのかな」

こんなアテレコをしてみたくもなりますね(モミはにおいもつむぎのお気に召しているようです)。

「ライオンの丘」にも、ライオンたちと空気を共有できるスポットがあります。ここではライオンたちの健康管理のために飼育員が網越しに行うトレーニングの様子も公開されるとのことで、そこでもまた、動物園の日常とともに興味深い解説などが聴けることでしょう。

来園者にも動物たちにも、野生に近い生息環境を再現しようとする「生息環境展示」の事例を見てきました。わたしたちは動物園で、生きた本物の動物(個体)と出逢うことができます。親しみも含めたその臨場感は、おそらくかけがえのないものであり得るでしょう。しかし一方で、同じひとつの環境でも、それぞれの動物(種)によってちがうかたちで捉えられ、その種なりのかたちで生きられていることを忘れてはなりません。それを実感することこそが動物園の「生体(生きた個体)展示」の意義であり、それを通して、あらためて、ひとつの世界でそれぞれに暮らす生きものたちの一員としての、わたしたち人間の責任と悦びも見出されるのではないでしょうか。

動物園でつながりましょう。

☆今回は、単一種の飼育展示の例のみでしたが、「それぞれの暮らし、ひとつの世界」という認識には、複数種の混合展示・共生展示も重要です。そういったタイプの事例については、あらためて御紹介したいと思います。

写真提供:森由民(特記したものを除く)

◎松本市アルプス公園・小鳥と小動物の森

◎長野市茶臼山動物園

前の記事:第73回京都市動物園はじめて物語

次の記事:第75回ZOOMOの動物のことならおもしろい

日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。