日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。

トップ >ZOOたん~全国の動物園・水族館紹介~ > 第55回離見の見、動物と人の距離

ZOOたん、こと動物園ライターの森由民です。

今回は、この記事のための取材を行っていません。お見せする写真は主に2020/3/5に(あるいはそれ以前に)、あらたまった取材としてではなく撮影しました。しかし、いまの状況だからこそ考え語ってみるべきことがあると思い、日立市かみね動物園の御厚意を得て、書かせていただきます。

いま、わたしたちの日々を脅かしている新型コロナウイルス(COVID-19)は元々、コウモリに由来するのではないかと推察されています。さらに人からあらためて他の動物に、あるいはそれら動物種の個体同士でといった感染の可能性についても研究・検証が進んでいるようです。わたしは動物学や医学の専門家ではありませんし、このことについて十分な情報を持っているわけでもないので、これ以上の談義は控えますが、コウモリのウイルスがその生息地の外にまで広がり、いまや世界中の人間が影響を受けているという状況は、人が介在しない世界、ひいては人類自体が限られた行動圏しか持たなかった時代にはあり得なかったことでしょう。動物と人、人と人の距離や関係が問われています。そんなことを念頭に置きながら、お話ししていきたいと思います。

●今回御紹介する動物:チンパンジー・アメリカビーバー・キリン・コサンケイ・ノスリ・ニホンカナヘビ・アオカナヘビ・カミツキガメ・ミシシッピアカミミガメ・カバ・ニホンザル・アジアゾウ・ヒガシクロサイ

●訪れた動物園:日立市かみね動物園

チンパンジーのメス・ゴウ。2011/2/7生まれです。何度も園を訪れさせていただき、ここで暮らすチンパンジーたちについても本や記事として書かせていただいているわたしとは顔見知りなので、こんなチンパンジー式の挨拶のポーズをとってくれます。わたしも同じように返します。

しかし、ゴウにはゴウのチンパンジーの世界があります。かみね動物園は、限られた飼育展示空間の中でも枝葉を与えるなど、チンパンジーらしい生活の要素に配慮しています。何よりも、群れで暮らすというかれらの社会の基本を大切にしています。

ゴウは生まれてからすぐの一時期、飼育員による人工哺育となっていました。ゴウの母親のヨウは子どもをうまく世話できない個体だったので、この動物園に来る前に生んだゴウの年上のきょうだいも人工哺育になっています。しかし、飼育員の努力により、ヨウはゴウと母子の関係をつくることに成功しました。それをきっかけに生後1年4ヶ月でゴウは群れに入ることが出来ました。これは当時の日本新記録です。人間の知恵や工夫を傾けつつも、チンパンジーらしさを守ることが動物園飼育の使命であり、チンパンジーとして生きることこそがゴウたちの心と体の健康・幸福につながります。かみね動物園の実践と、いまそこにいるチンパンジーたちがそれをくっきりと理解させてくれます。

ゴウと異母弟のリョウマ(2012/4/27生まれ)。リョウマも生後すぐに人工哺育になりましたが、やはり実の母親のマツコという個体のもとに戻すことに成功し、2013/4/23には無事に群れに入りました。弟が姉の記録を塗り替えたことになります。これらを見ると、飼育員の細やかな配慮の賜物であると感じるとともに、かみね動物園のチンパンジーの群れが、既にそれだけの安定した社会性を持っているのだということがわかります。

動物園の動物のほとんどは野生種です。その動物の本来の姿を伝えるように飼育展示していかなければなりません。アメリカビーバーならば、木を齧り、泳ぐということ。

枝を組んで巣をつくる習性にしても、飼育員の補助はあるにしろ、かれららしい住まいの基本が再現されています。

そして、チンパンジーもそうですが、世代がつながれていくことは、生きた動物を預かる動物園の基本です。たとえ、その動物の魅力や本来の姿を伝えるためとはいえ、野生個体の捕獲をベースにして成り立つ展示であるとしたら、それはどこか捩じれたもののように思われます。

キリンのルリカ(メス)は2018/6/14にメスのキリナとオスのシゲルの間に生まれました。シゲルの「ル」・キリナの「リ」・かみねの「か」でルリカです。キリンでは母子の関係が強いとされますが、ルリカもキリナによって健やかに育てられています(2020/3/5撮影)。

まだまだ小さなルリカですが、こちらの写真と比べると(2018/9/1撮影)、やはり成長はあきらかです。

シゲルは九州自然動物公園(アフリカンサファリ)で、キリナは桐生が岡動物園(群馬県)で生まれました。動物園同士で個体が移動することは世代をつなぐ繁殖の可能性を含めて、希少な動物を守っていく大きな手立てとなっています。

写真のコサンケイはベトナム固有のキジの一種ですが、戦争や密猟で野生では2000年以降の生息が確認されていません。この個体は直接には千葉市動物公園から来ましたが、所有権は大阪市の天王寺動物園にあります。天王寺動物園では別の個体が繁殖を続けていますが、かみね動物園がこの個体を譲り受けることで、天王寺動物園に繁殖個体のための飼育スペースをつくる余裕を提供し、間接的にコサンケイの飼育下繁殖に貢献していることになります。また、万一、飼育下で感染症などが発生したり、動物園が天災に見舞われたりしても、複数の動物園に個体を分散することで全滅を防ぐことが出来るのです。世界的に見れば、飼育下で増やした個体を再び、ベトナムの本来の生息地に復帰させようというプロジェクトも進行中です。

さらに、動物園は傷ついたりした野生個体を受け入れ、治療を施すことも行なっています。保護個体の中には体の状態などから野生に返せないものも生じることがあります。そういう場合には、身近な自然を知らせる貴重な存在として、そのまま展示するというのも選択肢です。このノスリもその一例で、怪我で保護されましたが野生復帰するには飛行能力に問題があるため、そのまま展示個体となりました。

しかし、いざとなるとハンターとしての見事な姿を見せることもあります(※1)。

※1.こちらのリンクを御覧ください。飼育員が鶏頭を与えた時の動画です。

日本の動物とひとくちに言っても、実は南北に長く、いくつもの島から成る日本列島には、それ自体として生きものの多様性が宿っています。左の写真はニホンカナヘビです。北海道・本州・四国・九州、そして琉球列島の北部に生息します。しかし、琉球列島でメインとなるカナヘビ類は右の写真のアオカナヘビです(※2)。動物園は、世界が多種多様なものから成っており、そのちがいを認め合うことでこそ、世界の豊かさが保たれると体現している場なのではないかと思います。この「世界」ということばは「日本」に置き換えても成り立つわけです。

これらカナヘビたちには、かみね動物園の最新施設「はちゅウるい館」で逢うことが出来ます(※3)。

※2.さらに南に下って宮古島にはミヤコカナヘビが生息しています。ミヤコカナヘビは1996年にアオカナヘビから別種として分けられました(その後の精査によると、実はかなり遠い系統のものとのことです)。また、八重山諸島にはアオカナヘビと近縁とされるサキシマカナヘビがいます。今後の研究によっては、日本のカナヘビ類の分類はさらに変わる可能性があると言えるでしょう。

琉球列島の動物たちの多様性や特異性については、こちらの記事も御覧ください。

「動物たちのくにざかい」

※3.はちゅウるい館については、こちらを御覧ください。

「はちゅウるい館に陽は暮れて」

同じ「はちゅウるい館」で暮らすカミツキガメとミシシッピアカミミガメ。かれらは日本の池などで見つかることもありますが、北アメリカないしは南アメリカを原産地とし、日本の野外にいるのは、何らかのかたちで人の手で持ち込まれ、心なくも放たれたもの、すなわち外来生物です。かれらに罪はありませんが、日本の生態系を掻き乱すことが危惧され、また、カミツキガメは人間に危害を及ぼす可能性もあります。動物園でかれらの魅力的な姿を味わうとともに、人間が自然に対して担うべき責任を考えなければなりません。

「カバ池や、チャポン踏み入る水の波紋」

メスのチャポンは1991年生まれ。ここはいつも静かな時間が湛えられているように思います。しかし、それでも時は移ろいます。チャポンは、母親のバシャンの14番目の末娘として、長らくバシャンと暮らしていましたが、そのバシャンが死亡したのが2017/5/12でした。動物園の動物たちは、それぞれに歴史や記憶、そして貴重な資料を残しては去っていきます(※4)。それをどのように受け止めるか、その問いかけこそが動物園の存在意義につながるのでしょう。

※4.バシャンについては、こちらの記事を御覧ください。

そして、カバ舎の奥は一時的に封鎖されています。ここには、新しいニホンザル舎が建設されるのです。

現在のサル山が完成したのは1969年です。いまも100頭ほどのサルが暮らし、昔ながらの基本形に対して、滑り台などの遊具のほか、廃棄処分になった消防ホースを活用するなどして、サルたちの生活を少しでも豊かにと努めている現役施設です。しかし、擬木が倒れたり、山本体の一部が崩れたりという老朽化が進み、内部の鉄骨も錆びて無くなっているところがあります。

こうして、このたび、場所も移転しつつ、新施設が創られることとなったのです。タワー形式でサルたちの利用のヴァリエーションが豊富になるとともに、いままでよりもさまざまなビューでサルたちを観察できるようになるようです。

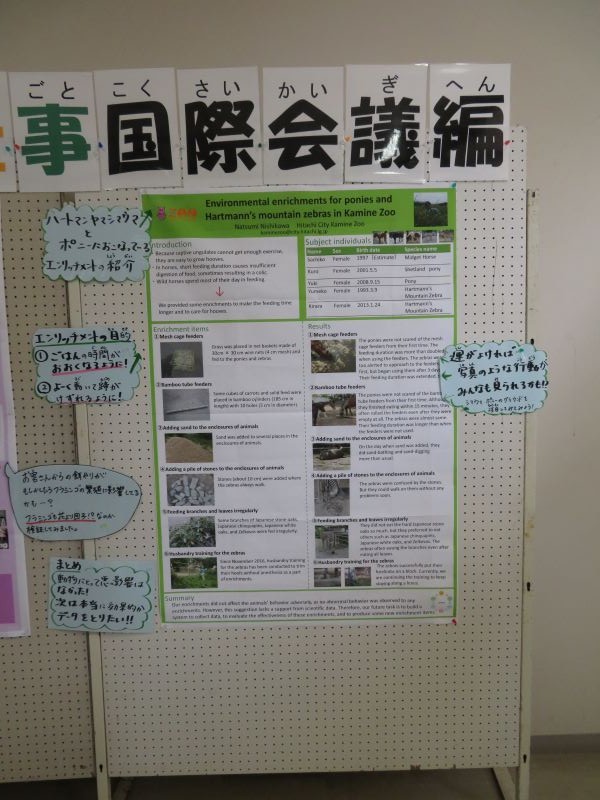

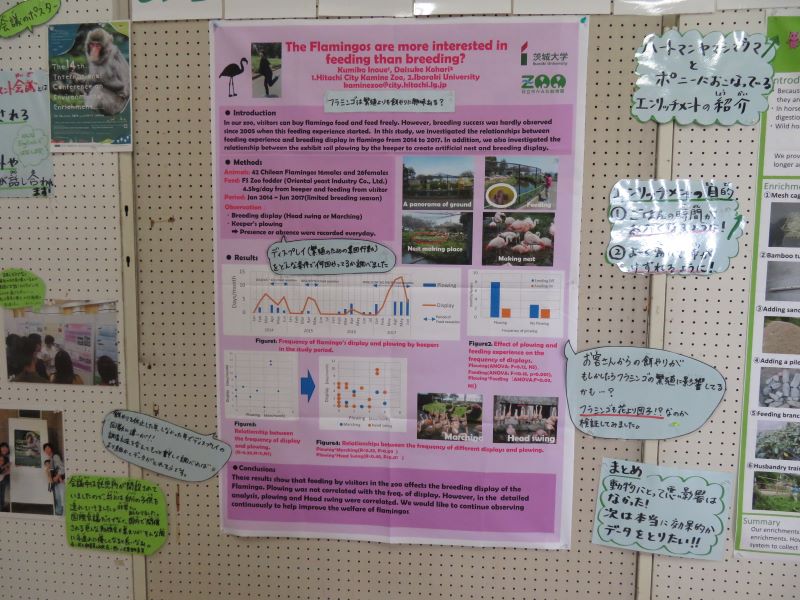

動物たちの健康と幸福を増進し、さらなる魅力を発揮させるために、動物園は常に学び、進化していかなければなりません。日本にヨーロッパを意識した近代的な動物展示施設が出来て、既に150年近くになります(※5)。既に多くの歴史的蓄積がある以上、それぞれの園での個人の経験の積み重ねや園内での継承だけでは追いつきません。いまや国や地域のちがいを超えて、情報を交換し学び合う時代なのです。この展示は日本では初開催の国際環境エンリッチメント会議に参加した、この園のスタッフの報告です(2020/3/5撮影、※6)。ただ参加しただけではなく、園での飼育実践の英文ポスター発表も行ったとのことです。

※5.日本の近代的動物園の黎明期については、こちらを御覧ください。

「日本最初の動物園」

※6.「環境エンリッチメント」とは、動物福祉の観点から飼育動物の健康と幸福を増進するために飼育環境を豊かにしていく実践のことです。今回の会議は2019/6/22~26に京都で開催されました。

二頭のメスのアジアゾウ。今年で40歳になるスズコと39歳になるミネコです。年齢が近いこともあり、近年は一緒にしておくとケンカしてしまうことがあるため、ある程度は隔てての飼育展示を行っていますが、鼻を使ったゾウ独特のコミュニケーションなど、根は親密です。メスのゾウは本来、群れで暮らすものなので、動物園の限られた条件の中でも、こういう社会的なふれあいの可能性は保たれていくべきなのです。

ゾウはつつがなければ60年以上生きる可能性がある動物です。この二頭のこれからの時間をどう過ごさせるか、動物園は長期的なまなざしで考えています。

ひとり佇むのは、オスのヒガシクロサイ・メトロ。かみね動物園に来てから27年。今年で30歳を迎えます。

同い年で、メトロのよきパートナーだったメスのマキ。二頭の間には四頭の子どもが生まれ、各地の動物園に巣立っています。マキは残念ながら2019/2/26に急逝しました。

メトロと担当飼育員。動物園の動物はおしなべて野生よりも長生きします。敵に襲われることなく、病気の治療も受けられるし、栄養管理も可能なので、元より長生きしてもらうのが当たり前でもあります。しかし、長寿が老いとの向き合いを必然とするのは、人も他の動物も変わりません。老いは病ではありませんが、同時に癒えるものもありません。動物たちを健やかに長らえさせるとともに、高齢個体の日々も幸福なものであるように図られなければなりません。動物園の動物の多くは野生動物であり、その野生を伝えることこそが動物園の使命です。それでも、飼育員をはじめとする園のスタッフは、動物たちと親密に向き合い、時には群れの一員やパートナーとしての要素のいくらかを補わなければならないこともあるのです。それはほんの一部であるべきだとしても。

ふりさけ見れば昼の月。

地球との重力のバランスが月と地球を寄り添わせます。そして、太陽とのほどよい距離が地球に生命が展開することを可能にしました。わたしたちは、その地球の生命のひとつでありつつ、科学の力でこれらすべてのありようを俯瞰することも出来ます。

能楽には「離見の見」ということばがあるそうです。演じ手が自分の我(が)を離れ、観客のまなざしに立って、自分を見つめる、そういう境地を表すとされています。それは、ひとつには自分ではない誰かの身になる、ということでしょうし、あるいはそういう体験を通して、我とか誰とかいうのではない、もっと全体的な認識が持てるということまで含み込まれているのかもしれません。

この動物園エッセイでも、何度か、わたしたちとは異なる種としての動物たちに配慮する動物園の営みを御紹介してきました(※7)。動物たちに想いを寄せるとは、わたしたちと同じ部分を見つけ出して親しむというにとどまらず、むしろ、互いにちがうものが同じこの世界で生きているのに気づくことなのではないかと考えています。

他者が他者のまま、共に生きる。ことばでならば、すっきりと理屈に出来るようにも思いますが、それを現実として生きようとするなら、きわめて困難な課題でしょう。しかし、人間同士においても、このような課題を認識するべき契機は増していく一方と考えられます。それが地球規模にまで膨れ上がった人類の宿命でしょう。そんな中、リアルな他者との交わりのレッスンを行える場、動物園にはそんな可能性があるかもしれません。

人と人・動物と人、わたしたちはこれから、それらについてそれぞれの場での適正な距離を手探りしていかなければならないでしょう。もう気ままに群れるような無邪気な日々には帰れないのかもしれません。それでもなお、こう言える世界を保てるならと思います。

「動物園に行きましょう」

※7.たとえば、こちらを御覧ください。

「モルモットにはモルモットの都合がある」

◎日立市かみね動物園

写真提供:森由民

前の記事:第54回変わらない夢を流れに求めて

次の記事:第56回足元の動物園からはじめよう

日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。