日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。

トップ >ZOOたん~全国の動物園・水族館紹介~ > 第71回尾張の博物学 伊藤圭介を知っていますか

ZOOたん、こと動物園ライターの森由民です。ただ歩くだけでも楽しい動物園や水族館。しかし、 動物のこと・展示や飼育の方法など、少し知識を持つだけで、さらに豊かな世界が広がります。そんな体験に向けて、ささやかなヒントをご提供できればと思います。

●今回ご紹介する動物:ウスイロホソオクモネズミ、ハリモグラ、インドガビアル、オワリサンショウウオ、アカハライモリ、オオサンショウウオ、チュウゴクオオサンショウウオ、ナゴヤダルマガエル、コロンビアミズアシナシイモリ、オオサイレン

(以下、植物)フイリバナナ、マルバスミレ、シモバシラ、シーボルトノキ、イトア

●訪れた動物園:名古屋市東山動植物園

名古屋市東山動植物園・北園にある自然動物館は2階建てで3つのパートに分かれています。入り口からの順路で最初に来るのは、夜行性動物たちの「スターライトハウス」です。一歩足を踏み入れれば、さまざまな動物たちの独特の魅力に出逢うことができます。

ウスイロホソオクモネズミはフィリピンのルソン島に棲み、体長30cmほどのネズミ科では最大級の種です。「クモ」は動物のクモではなく、樹上性であることから「雲」を意味します。

ハリモグラはカモノハシと並んで、卵を産む哺乳類(単孔類)です。哺乳類の母乳の起源は、単孔類タイプの卵を産む哺乳類の祖先が、抱卵中に卵の保水や柔らかい殻を通しての塩分・栄養などの補給のための特殊な汗を分泌していたのが、孵化した後の仔の栄養補給にも役立てられるようになったのではないかとも考えられています(※1)。

※1.以下の本を参考にしました。

浦島匡ほか(2017)『おっぱいの進化史』技術評論社

浅原正和(2020)『カモノハシの博物誌』技術評論社

自然動物館の半分ほどは1・2階吹き抜けの温室になっており、4種類のワニ、3種類のリクガメが暮らしています。インドガビアルは魚食者で、その細長い口先は水中で魚を捕らえるのに適しています(この写真はウォークイン式の2階部分の観覧路から撮影しています)。

そして、2階のメインは両生類・爬虫類の飼育展示ゾーンです。ここでも世界中の動物たちとの得難い出逢いがあるのですが、最近、こんなトピックがありました。

このサンショウウオは以前から東山動植物園で飼育されており、中部地方西部から近畿地方にかけて分布するヤマトサンショウウオと認識されていましたが、同園のスタッフが高知大学などと共同研究を行い、昨年(2022年)春に新種として記載されたことが発表されました。つまり、名古屋市東部から知多半島の丘陵地の森林に生息する小型サンショウウオがヤマトサンショウウオとは別種として認知されたことになります。和名もこのような分布にちなんでいます。東山動植物園がある東山公園にも生息しており、名古屋市のレッドリストでは最も深刻な絶滅危惧IA類に指定されているため、今後の保全の営みが必要ですが、まずはこの展示で、生きたかれらのありさまを実感することで、その大切さを想うきっかけにしていただければと思います。

飼育展示の方向性として、身近な動物として、その魅力を認識してもらうことを重視しているので、水槽内にどんな植物を取り入れるかなど、生息環境を感じさせるレイアウトが意識されています。そして、岩の配置や横たえられた木の角度を工夫して、サンショウウオ自身は隠れているつもりで安心させつつ、来園者がゆっくりと観察できるようにといったことが試みられています。まだまだ進歩していく展示のはずなので、訪れた時には「オワリサンショウウオ展示の現在形」を確かめてみてください。

現在、展示個体は4ですが、バックヤードを合わせると約20個体が飼育されており、累代飼育(飼育下繁殖)の可能性なども検討されていくことでしょう。

こちらが、この連載でも既にご紹介したヤマトサンショウウオです(写真も、その記事のものです※2)。

※2.詳しくは、こちらをご覧ください。

「呼びかけあいと響きあい 総合動植物公園の可能性」

こちらのミカワサンショウウオも愛知県に生息する小型サンショウウオです(この写真も以前の掲載記事からのものです※3)。オワリサンショウウオをヤマトサンショウウオやミカワサンショウウオと比べ合わせ(東山動植物園の解説パネル等もご覧ください)、それらが互いに一定の隔たりを持ちつつも、隣り合って生きているさまに、山や川などの起伏に富んだ自然に恵まれた、日本という環境を感じられればと思います。

※3.詳しくは、こちらをご覧ください。

「未来に残す地域の自然」

生きものが互いにどのように似ているのか、あるいはちがっているのか。それを見極めようとする科学的なまなざしこそが分類学です。たとえば、両生類は大きく3つのグループに分けられます。小型サンショウウオは有尾類と呼ばれ、日本なら他にアカハライモリなどが挙げられます。

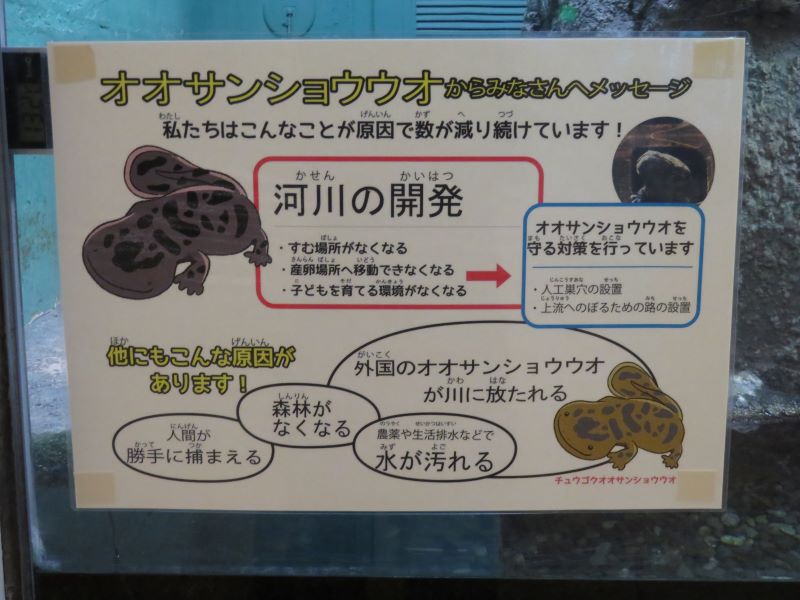

世界的に見ても現生の両生類の最大種で古くからの両生類の特徴を遺しているとされるオオサンショウウオも有尾類です。オオサンショウウオ型の両生類の化石は3000万年ほど前のヨーロッパの地層からも見つかっています。しかし現在では、基本的には岐阜県より西の近畿・中国地方と四国・九州の一部のみに生き残っていると考えられ、近縁種(オオサンショウウオ科)も中国大陸とアメリカ合衆国に1種ずついるのみです。

そして、その近縁種であるチュウゴクオオサンショウウオが日本の川に放たれ、日本のオオサンショウウオと交雑することが、日本のオオサンショウウオの存続の大きな脅威となっています。両者が交雑できるのに、とても長い地球史の中で、それぞれ別種として生きてきたのは互いが地理的に切り離されていたからにほかなりません。そして、その隔てを壊したのが人間なのはまちがいありません(一説には食用に持ち込まれたチュウゴクオオサンショウウオが違法に放たれたのではないかとされています)。

東山動植物園で隣り合うかれらの展示を見ながら、わたしたち(人間)がかれらと創るべき適正な関係とはどんなものだろうかと考えてみましょう。

有尾類がいるなら無尾類がいます。大づかみに言えばカエルのなかまということになりますが、ナゴヤダルマガエルは東海から近畿、中国地方に分布するカエルで(四国では絶滅したのではないかとされています)、トノサマガエルとは分布が重なりながらも繁殖期のずれなどで別種として保たれてきたと考えられています。近年は人間による開発等での生息地の減少で交雑が起きており、ここでもわたしたちのこれからの暮らし方への問いかけがなされていると言えるでしょう。

そして、両生類の第3のグループが無足類です。コロンビアミズアシナシイモリは一見、ウナギのような魚類や、あるいは大きなミミズのように見えないこともありませんが、紛れもなく両生類です。かれらは水に沈んだ岩や木の隙間に潜り込むような生活に適応しており(砂の中にも潜ります)、魚の遺体などを噛みちぎって食べます(※4)。

※4.園のサイトやYouTubeの公式チャンネルでは、このコロンビアミズアシナシイモリの貴重な食事の様子が紹介されています。かれら独特の動きが観察できるとともに、食いちぎる力にも注目です。

「アシナシイモリの食事シーン!」

https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/blog/2022/09/post-4757.html

https://youtu.be/GYCh0V25_w8

「アシナシイモリの食事シーン 第2弾!」

https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/blog/2022/11/2-43.html

https://youtu.be/SOPWb2GVsE4

ちなみにこちらはアメリカ合衆国南部からメキシコ北部に棲む両生類でオオサイレンです。かれらも後ろあしが退化し、前あしも小さくて、岩の隙間などに潜むのに適した姿をしていますが、かれらは無足類ではなく有尾類です。この場合、生活・生態が近いことで、系統的には別でも姿かたちや習性が似てくるということになります。これらも考えあわせることで、生きものと環境の関係の歴史としての進化が見えてくることになります。

「進化の系統を探究する」というのは、いかにして生きものどうしの近縁性をあらわす形質を見つけ、それがアシナシイモリとサイレンのような環境適応による結果としての一致(「収斂進化」と呼ばれる現象です)ではないかを吟味することにほかなりません。現在では、DNAレベルでの進化系統の議論が可能になっていますが、かつては生きものたちの目に見える(せいぜい光学顕微鏡)範囲の特徴に鍵を求める努力が積み重ねられ、その中で、現代の系統進化論の基礎も築かれてきたのです。

ここで少しだけ植物園のエリアにも足を踏み入れてみます。

この温室前館は東山動植物園の創設に伴い、1936年に造られた現存では日本最古の公共温室です。鉄とガラスによる美しい大規模建築は、1851年の第1回ロンドン万博でメイン会場としてつくられた大温室「水晶宮」にもなぞらえられました(※5)。2006年には国の重要文化財に指定されました。

※5.万博終了後、1854年にロンドン郊外に移築された水晶宮は、奇しくも東山動植物園が創設された1936年に火災で焼失しています。

温室は重要文化財に指定された後、鉄骨の老朽化などのために改修工事が行われました。このフイリバナナは工事の際に「ハワイアンハウス」と呼ばれる一角から鉢上げされたものです。

こちらは、かつて水生植物やシダなどを展示していた水槽のなごりの一部を、改修工事の際に復元したものです。

長い年月、高い湿度にも耐えて温室を支えた鉄骨。改修工事の一環として、腐食の激しい部分は切り取られ、新しい鉄骨が溶接されて、可能な限りの現状を維持しました。そして、役目を終えた鉄骨の一部もこうして歴史的な展示物となっています。

さて、そんな植物園の中で、今回ご紹介したいのは、温室以上の深い歴史に連なるこちらです。植物会館の1階の特設コーナー。

伊藤圭介は1803年(享和3年)に尾張国名古屋、すなわち現在の名古屋市で生まれました。明治元年は1868年ですから、その人生のおおかたは江戸時代でした。しかし、圭介はたいへんな長寿を保ち、1901年に亡くなっているので、明治の代を生きたのみならず、20世紀の声も聴いていたことになります。

圭介は医師であるとともに本草学者でした。本草学は古代中国以来の伝統を持つ東アジア文化圏の学問として、植物をはじめ動物・鉱物等の形態・産地・効能などを研究するものでした。中でも圭介は、植物採集等、実物に触れて知見を深める、いわば実証的な流派に属していました(※6)。時代も幕末。圭介たち、志のある本草学者たちは当時発達しつつあったヨーロッパの自然科学の知識も精力的に取り込みます。23歳の圭介は、オランダ商館の医師として長崎に来ていた7歳年上のシーボルトと知り合います。シーボルトは博物学者として日本のさまざまな文物・産物を収集し、ヨーロッパに紹介しています。圭介はシーボルトに最新の植物学を学ぶとともに、日本産植物の収集・提供・同定(標本などの種名を判定すること)を行い、圭介とシーボルトの一種の共同研究として、日本の植物に対する科学的な分類のまなざしが深められることになりました。

※6.本草学には豊かな想像力を繰り広げるという面もあります。このことについては、東アジア文化圏での獏(バク)のイメージについて、いささか論じたことがあります。

森由民(2013)「獏々とした話—日中韓における『獏』観念の比較に向けて」

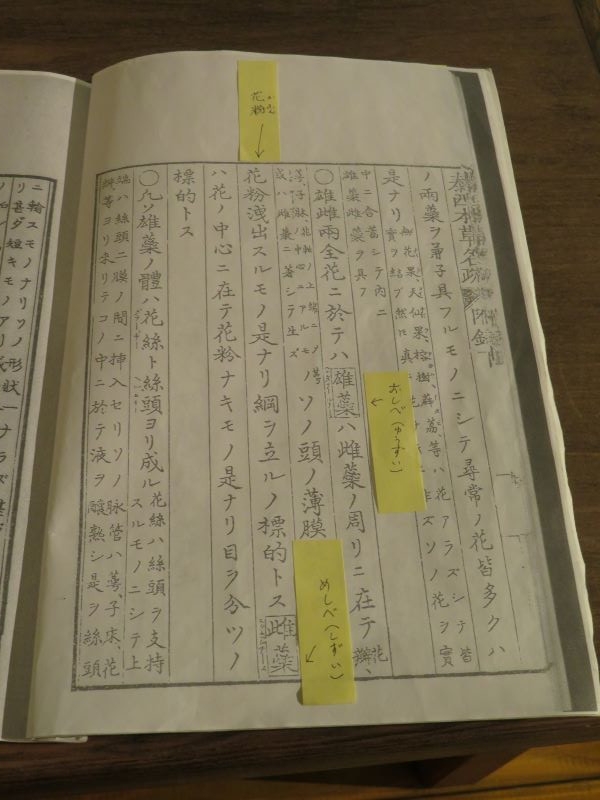

日本の植物については、既に1775年に来日したスウェーデン人の植物学者ツュンベリーが帰国後にまとめた”Flora Japonica”という植物誌がありました。シーボルトはこれを携えて来日していたのですが、圭介はシーボルトからこの本を贈られ、1827年に翻訳である『泰西本草名疏』を出版します。こちらの写真は、その一部を示したものですが、具体的な分類の記載だけでなく、「雄蕊」(おしべ、ゆうずい)「雌蕊」(めしべ、しずい)など、現在わたしたちが用いている植物学用語の多くも、この時の圭介の翻訳に由来しています。

ツュンベリーの師は近代的な生物分類の体系を創ったことで知られるカール・フォン・リンネです。ツュンベリーをはじめとする弟子たちが世界中の動植物の情報を収集してリンネの元に蓄積し、リンネの分類学が完成されていったのです。

リンネの植物分類は雄蕊・雌蕊の数によって植物をグループ分けするものでした。この基準自体は現在では植物の進化系統を反映するものとはされていませんが、たとえば人間による用途といったものではなく、その生物種本来の形質をもとに、体系的な分類を行おうとした姿勢こそが、近代的な科学を体現していたのです。圭介はそのような近代植物学を取り入れ、日本に根付かせるうえできわめて重要な役割を果たしたことになり、そこには彼を育んだ尾張の本草学の流れがあったと捉えられるのです。

植物会館の前には「圭介の庭」と名づけられた展示があります。さきほども記した、雄蕊や雌蕊に注目してのリンネ~ツュンベリー~伊藤圭介の植物分類の反映を基本に『泰西本草名疏』や圭介にゆかりの植物たちを配したものです。

取材時(2023/02/03)は冬とて、植物たちは大切に養生されていましたが、この記事が掲載された後くらいにはあれこれの花も楽しめるようになっているはずです。

こちらのマルバスミレは学名をViola keisukeiといい、伊藤圭介の功績を称えて彼の名がつけられています(花期の中心は4月。その後、一般的には、開く花とは別に種子をつくる閉鎖花の茎が伸びてきます)。

こちらはシモバシラと言います。シソ科で秋には白い花を咲かせますが、冬の寒さの中で根から吸い上げられた水分が枯れた茎から浸み出しながら凍って、こんな姿を見せてくれます。和名はこの冬のありさまにちなんでいますが、かつての学名はKeiskea japonicaと言いました。現在は分類の見直しでCollinsonia japonicaとなっていますが、これもまた、圭介にちなむかたちで近代植物学のまなざしが向けられた種なのです。

これは和名をシーボルトノキと名づけられています。実際には中国産の樹木なのですが、植物学者の牧野富太郎(後述のように、伊藤圭介のいわば孫弟子にあたります)が明治末年に、かつてシーボルトが暮らした長崎の屋敷跡を訪れ、その時には新種であろうという見なしで命名されたものです。

圭介は明治になってからも東京帝国大学の教授の称号を得て、江戸幕府の薬草園を源とする現在の東京大学大学院理学系研究科附属の小石川植物園の、近代植物園としての基盤をつくるなど、日本の植物学の発展に貢献しました。1888年には日本初の理学博士の称号を得ています。そして、彼の弟子の田中芳男は明治政府の官僚として文部省博物局に務め、日本の博物館ひいては動物園の創設に尽力しました(※7)。

土佐国佐川村(現、高知県佐川町)出身の牧野富太郎は正規の科学教育を受けていませんが、19歳の時に博物局に田中芳男らを訪ねており、その時に田中らに励まされたことを支えに最後は植物分類学者として、東京帝国大学理科大学講師を務めています。

※7.田中芳男らが創り出したのが、内山下町(現在の千代田区内幸町一丁目)の日本最初の博物館と付属の動物展示場でした。この施設については、下記リンクをご覧ください。

「日本最初の動物園」

この博物館(動物園を含む)と圭介が関わった小石川植物園を併せたものが、田中芳男がまだ幕府の役人として1867年のパリ万国博覧会参加の折に視察した、フランスの国立自然史博物館(植物園・動物園を内蔵します)への憧れの、ひとまずの実現形だったと言えるでしょう。

植物園・園内バスの停留所「花園橋」にも、圭介らにちなんだ木があります。イトアの木、学名をItoa orientalisと言います。イトアは中国雲南省で発見され、イギリスの植物学者ヘムスレーにこの名を与えられましたが、これはイギリスに留学にきた折にヘムスレーと知り合った植物学者・伊藤篤太郎と彼の祖父である伊藤圭介に捧げられた学名です。イトアの木には雌株と雄株があり、この写真は雌株ですが、その右奥に雄株も植えられています。

名古屋市中区丸の内の呉服町通。この呉服町が町の名であった頃に、ここで圭介が生まれました。彼を記念する碑は双葉をかたどっています。このデザインは「若い人びとの伸びゆく魂への期待」を込めたものとされています。

オワリサンショウウオ。それは、わたしたちの身近な自然に息づく、進化の歴史のひとつです。今年は、その尾張が生んだ伊藤圭介の生誕220周年です。圭介の事蹟は、そのキャリアの長さも含めて超人的なものかもしれませんが、彼の生涯はそのまま、わたしたちがいかにして近代化してきたかを映し出しているでしょう。圭介のように輝かしくはないまでも、国や街のそこここに人びとの歴史は息づき、いまも織られ続けています。それを織っているのは、ほかならないわたしたちです。

わたしたちはどこから来たのか。そして、どこに向かうべきか。それを想うよすがに、動植物園で顧みましょう。

◎名古屋市東山動植物園

写真提供:森由民(クレジットのあるものを除く)

前の記事:第70回夢の中の海で à la mer dans un rêve

次の記事:第72回ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの名にあらず

日本で唯一の動物園ライター。千葉市動物公園勤務のかたわら全国の動物園を飛び回り、飼育員さんたちとの交流を図る。 著書に『ASAHIYAMA 動物園物語』(カドカワデジタルコミックス 本庄 敬・画)、『動物園のひみつ 展示の工夫から飼育員の仕事まで~楽しい調べ学習シリーズ』(PHP研究所)、『ひめちゃんとふたりのおかあさん~人間に育てられた子ゾウ』(フレーベル館)などがある。