便育コラム 第22回うんこのネーミングで健康状態を知る

ヒトも動物も食物を摂取するとともに排泄をしなければ生きてゆくことはできません。食べ物が栄養となって身体の一部となり、活力となって生活を支えるためには、口から取り入れた食べ物が消化・吸収され要らないものは身体の外部に排出される必要があるのです。

「食べること」と「排泄すること」は一体となった営みであるにもかかわらず、現代人は「食べること」には一生懸命注目しても、「排泄すること」からはとかく目を逸らそうとすることが気になります。

そもそも「大便」「小便」には「便」という文字が含まれているぐらいで、身体の情報を知らせてくれる「便り」なのです。色や形やニオイで簡単に健康状態を把握することもできるのです。

しかし、子どもの多くは自分の排泄物を見なくなっています。なぜ見ないのかを聞いてみると、「見るものではないから」「気持ち悪いから」「くさいから」という答えが返ってきます。そしてどんな「うんこ」が出ようとも全く関心がないのです。

衛生機器メーカーが開発する便器の機能を見てみると、ニオイは鼻先に届くまでに脱臭換気して、排泄物そのものも立ちあがる前に自動で流し、排泄物の主人が確認することなく処理してしまいます。

むろん排泄物を快適に思う人はまずいないでしょうが、自分の排泄物を見るのもニオイを感じるのもほとんどしたことがないということになるとそれは問題ではないでしょうか。

拙著絵本「うんぴ・うんにょ・うんち・うんご(ほるぷ出版)」は「うんこ」そのものにフォーカスした絵本です。便育講座で子どもたちが「うんこ」をただ汚くて臭くて、迷惑な存在として捉えていることを知り、子どもも大人も実は「うんこ」のことを何も知らないのだという思いから、つくった絵本です。「うんこ」の色や、形やニオイにはどんな意味があるのか、「うんこの見方」がわかれば「うんこ」に対するイメージも変わるのではないかと考えたのです。どんなときにどんなうんこが出るのか、自分のうんこを見てどんなことに気をつけなくてはならないのか簡単だけれど科学的に筋が通るようにしました。

実際、子どもたちは「うんこの見方」を理解すると「うんこって本当はえらいんだね」なんて感想を寄せてくれます。

このとき工夫したのはうんこのネーミングです。「うんこ」という呼び方ではダイレクト過ぎて子どもたちは言いにくさを感じているようでした。

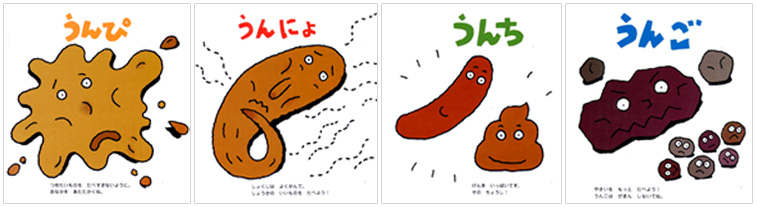

実は大便の色や形状にはブリストル・ストール・スケール(Bristol stool form scale)という国際基準があるのです。英国のブリストル大学のHeaton博士が1997年に提唱し、大便を7つの状態に分類しています。私は子ども向けに7つの分類はやや複雑だと考え4つの分類に再編して、聞いただけでわかりやすいような名前を付けようと考えたのでした。

ちょうど子どもたちは、「うんこ」という言葉の末尾を変化させて「うんも」「うんど」「うんぴょ」など言い合って面白がっていたので、それをヒントに「うんぴ・うんにょ・うんち・うんご」という4つのネーミングを考えたのでした。

ネーミングがあることで、例えば親子の会話でどんな便が出たかを子どもが説明するのも簡単になります。子どもの便の様子がわかれば、野菜を増やしたり食事の献立に反映させることもやりやすくなるのです。

そしてなによりも排泄の話をしやすくなったのが大きな効果だと思います。家族でどんな便が出たか言い合うぐらいのおおらかさが持てると良いと思います。

「うんこのえほん うんぴ・うんにょ・うんち・うんご」ほるぷ出版

「うんこのえほん うんぴ・うんにょ・うんち・うんご」ほるぷ出版

文:村上八千世 絵:せべまさゆき

うんこのネーミングと4つの分類

うんこのネーミングと4つの分類

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]