便育コラム 第23回うんこは生活のアウトプット

前回はうんこのネーミングについてお話をしました。

「うんぴ」はおなかをこわした時に出る下痢の状態のことです。ドロドロで硫黄のようなニオイです。色は黄色っぽいことが多いです。「うんぴ」が出たら、冷たいものを食べ過ぎなかったか、古くなったものを食べなかったか思いめぐらしてみて、おなかを温かくして安静にします。

「うんにょ」は下痢ほどではないけれど柔らかくて、ニオイもちょっと臭い便のことです。「うんにょ」をよく見ると食べ物の端きれが含まれていることもあります。とうもろこしやもやしなどそのまま消化されないで出ていたら、よく噛んで食べていなかったことになります。

「うんち」は身体が健康な時に出るうんこです。色はきれいな茶色でバナナのような形で、ニオイはそんなに臭くありません。良い便は臭くないのです。食事のバランスが取れていて、適度に睡眠や運動できていると「うんち」が出ます。「うんち」がでたらその調子です。

「うんご」は固くて黒っぽい色で、ニオイはとっても臭いです。便秘で長い間腸の中に便がとどまっていると水分が奪われ便が固くなり色も黒くなります。また肉や魚などの動物性タンパク質や脂肪の多い食べ物をたくさん摂るとやはり黒っぽくて臭い便になります。タンパク質が分解されるときに悪臭が発生するのです。「うんご」が出るのは野菜が不足や運動不足、便秘などが原因になっていることが多いです。

このように便の状態は、何を食べたか、よく眠ったか、しっかり遊んだり運動したか、水分を十分に摂ったかなど日々の生活の様子が反映されるのです。

大便に限らず、排泄物には身体の健康状態が如実に反映されます。例えば息やオナラのニオイも日々の生活や健康状態と因果関係があります。

排泄物のニオイや状態がその人の健康状態を表しているとしたら、それを参照しない手はないのではないでしょうか。

自分の排泄物に毎日注意を向けるだけで簡単な健康チェックができるわけです。いつもと同じ生活をしているのに大便の状態が違っていたらそれはもしかしたら病気の兆候かもしれません。早く気づけば対処の幅も広がるでしょう。

毎日のうんこはその人がどんなふうに生活をしたか「結果」(アウトプット)として出てくるものなのです。

毎日、便を見る習慣がつくと異変にも簡単に気づくことができます。幼少期からこのような習慣を身につけることが理想的です。最初は親子で便を見るようにして、「今日のうんこはこうだったね、ああだったね」と言い合えるようになるとよいですね。

このように生活と便の状態の因果関係がわかれば、食をはじめとする生活を見直すことにも関心が向くでしょう。

ある小学生は「便育講座」を受けて、その日家に帰って便を見たところ、「ポロポロうんこだったので、晩ごはんのときに野菜をいっぱい食べてみたら、次の日はきれいなバナナうんちになっていた!すごい!」という感想を書いてくれました。

生活と排泄がつながっていることを子どもが実感した事例です。

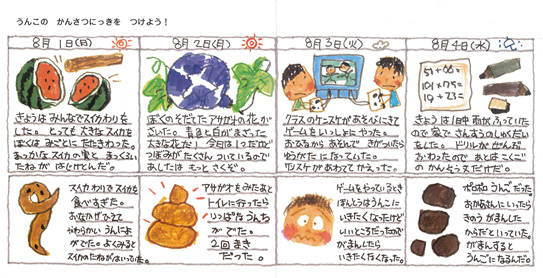

幼児さんにはまだ難しいかもしれませんが、小学生になったら夏休みだけでも一度「うんこ日記」をつける経験をしておくと良いでしょう。その一度の経験が生涯活きるのです。

「うんこのえほん うんぴ・うんにょ・うんち・うんご」ほるぷ出版より

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]

[第1回~第21回執筆者]